日本シュタイナー学校協会は一般社団法人を設立しました

2024年5月13日、日本シュタイナー学校協会は一般社団法人日本シュタイナー学校協会を設立し、全事業を新法人に移行いたしました。活動目的や諸事業はこれまで通り継続し、さらに、法的基盤に基づいた質保証への取り組みなどを新たに進めていく予定です。(新事業の詳細につきましては、記事 【日本での「シュタイナー」教育の名称使用権について】 をご参照ください。)

新法人移行後は、従来の正会員、専門会員に加えて、準会員、フレンズ会員を新設することで、さらに多くの仲間をお迎えして日本のシュタイナー/ヴァルドルフ教育の発展のために力をあわせていきたいと考えています。新しい会員制度の詳細および、入会の手続きについては、追って、本サイト上でご案内する予定です。新法人の定款、事業計画などの公開情報を、〔公開情報〕ページに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。

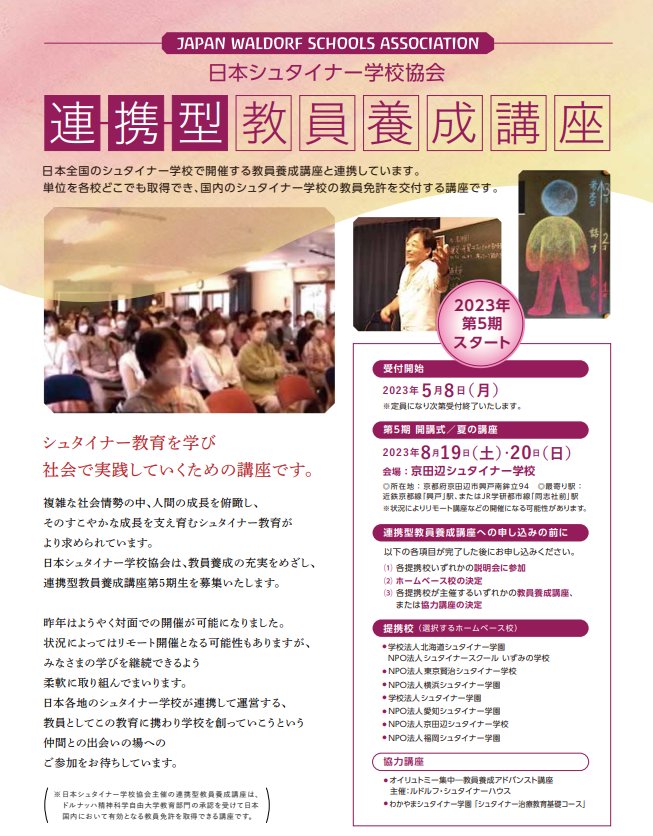

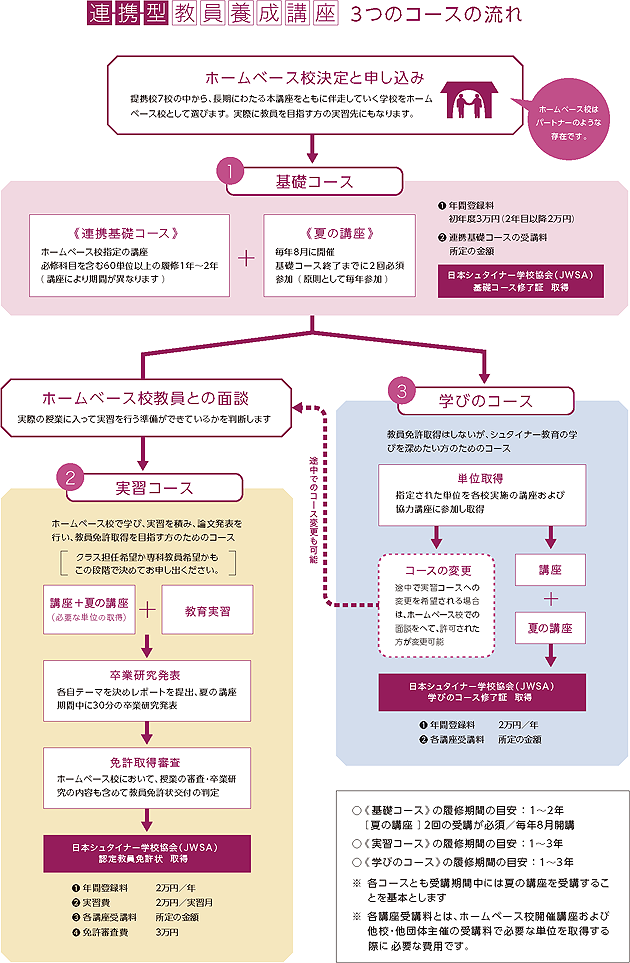

新法人の前身となる日本シュタイナー学校協会は、2013年8月18日の協会設立以来、多くの方々のご支援により、アジア太平洋ヴァルドルフ教員会議の開催、連携型教員養成講座の構築を実現し、日本と世界のシュタイナー/ヴァルドルフ教育発展の基盤をかたちづくることができました。また、2019年には、全世界で祝われたシュタイナー/ヴァルドルフ教育100周年の記念事業を日本でも開催することができました。

これらはすべて皆様のご尽力あってのことと、心より感謝申し上げるとともに、新法人移行後もかわらぬご支援をお願い申し上げます。

法人設立担当メンバー一同

代表よりご挨拶

2013年8月の日本シュタイナー学校協会設立以来、少しずつ歩みを進めて参りました本協会は、この度一般社団法人として新たな一歩を踏み出すことになりました。これまでの温かいご支援、ご協力、心より御礼申し上げます。

現在は、協会加盟7校に加え、小規模でありますが日本のあちらこちらに全日制のシュタイナー学校がすでに設立されています。また、学童保育や支援教室、週末のクラス、教員養成講座など、シュタイナー教育を基礎とした多様な動きも広がっております。現在の混沌とした社会状況において、子どもたちの自ら考え創造していく力を養うシュタイナー教育は、大きな希望となり得るものではありますが、教員不足、資金不足など各学校、各団体の抱える課題は少なくありません。

本協会は、今回の法人化を機に、より多くの団体、人々に開かれ、その助けとなれるよう一層努力して参りたいと思います。シュタイナー教育関係者はもとより、シュタイナー教育に限らない多様な教育活動を行う方々、教育以外の社会活動を行う方々とも、つながり、学び合い、助け合い、前進していきたい所存であります。今後とも格別のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

中村真理子

法人設立にともなう事務所移転について

法人設立に伴い、2024年5月13日より事務局が以下の住所に移転しております。

一般社団法人日本シュタイナー学校協会事務局

〒226-0016神奈川県横浜市緑区霧が丘3-1-20

特定非営利活動法人 横浜シュタイナー学園 内

tel.045-489-4238

* 電話番号に変更はありません。

*メールによるお問い合わせは問い合わせフォームをご利用ください。