ニュース

News

【連携型教員養成講座】夏の講座2025 ご報告

2025年8月29日 更新

連携型教員養成講座2025年夏の講座を終えて

- 開催日時 :2025年8月15日(金)、8月16日(土)

- 会場: 横浜シュタイナー学園

- 受講者数 : 69名 (登録80名)

- 継続: 1~6期生 64名

- 新規: 7期生 16名

- コース修了者 基礎21名 学び13名

- 認定者 専科教員認定 3名

2025年の夏の講座は、去年のような台風の心配こそありませんでしたが、厳しい残暑が続く中の開催となりました。開催校である横浜シュタイナー学園は徒歩10分くらいの距離に2つの校舎が分かれている学校です。受講する科目によっては炎天下の校舎移動を余儀なくされる受講者がいらっしゃることが確実な状況があり、暑さが少しでも和らぐことを期待していたのですが、そうはなりませんでした。

そんな酷暑にも、お盆の真っただ中というスケジュールにもかかわらず、70名を超える受講者がそれぞれの活動拠点から講座への期待を胸に抱きながら足を運んでくださいました。

早朝の十日市場校舎オイリュトミー室。日本シュタイナー学校協会代表の中村真理子(京田辺シュタイナー学校)が、集まった受講者、講師陣、スタッフを前にして開会の辞を述べました。その中で大変印象に残った言葉がありました。

「ここにいる1期から7期までの受講者の皆さんは、『この二日間、しっかり学んで帰ろう!』と熱い思いをもって集っていらっしゃいますね。講座に参加すると、聞いたことを忘れまいと、ノートに向かってたくさん書こう、一生懸命に記録を取ろうとしますよね。けれども大抵、文字の記録は後で読み返されることもなく(笑)埋もれて薄れていってしまいがちです。ですから、この二日間はどうぞノートを取ることばかりに気を取られず、今自分は何を感じ取ったのかと自問し、今を大事にしながら参加していただきたいと思います。」

この場で得られるものの中にはいわゆる「知識」だけでなない「何か」があるはずだ、と示唆した言葉が、この二日間の通奏低音となって響いていたように思います。

ここで、二日間の学びをざっと振り返ってみます。

まず、全員が受講する基調講演は、中村重郎(なかむらしげお・京田辺シュタイナー学校)による「シュタイナー教育の人間観」でした。「シュタイナー教育のどんなところが良いと思いますか?」という問いから発した二日間は、あるときは問答形式で参加者全員の意識を呼び覚まし、またあるときは小さなグループディスカッションで活発に意見交換をし、集まってきたキーワードを全体に返し、またそこから考察を深める、という重郎先生が編み出したいわゆる「高等部様式」の講義でした。言葉の意味や言葉と言葉のつながりをあれこれ考え、発見し、ワクワクし、また途中の脱線話にも心惹かれ、いつの間にか肝心の「人間の構成要素とは?」「子どもの成長を助ける大人の役割」など深い考察へと導かれていきました。全員参加型のこの講義について完全なノートを取れた者はおそらくいなかったのではないでしょうか。

講義の締めくくりには、重郎先生が二日かけて話した内容があっという間に完璧な形で文字に現れる「チャットGTP」の機能に触れ、「ではこの二日間の講義はAIに代わってもらえばよかったのか?」と会場に問いかけると、全員が首を横に振りました。「知識」だけではない「何か」を、この場を共有したわたしたちは感じ取ったのです。

基調講演後はそれぞれが二つの講座を選択し、分かれて学びました。

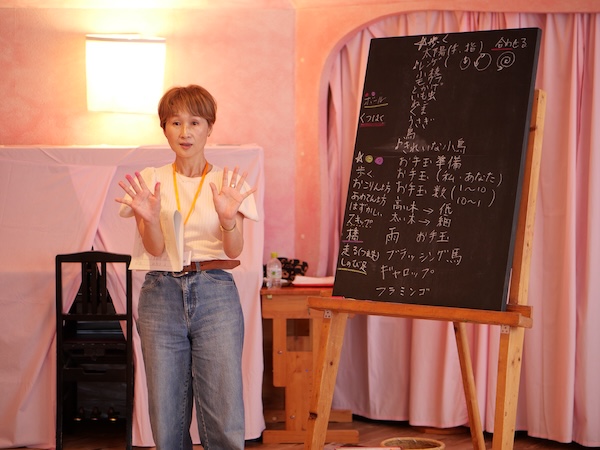

午前は、シュタイナー教育のメインレッスンやクラス運営に関係する「リズム」「5年生以上の数」「気質」「地理」「物理」の5つの講座に分かれました。

「地理」では、菅谷真理子(東京賢治シュタイナー学校)がシュタイナーの文献から地理という分野が様々な学びの中心になりうるほど、子どもを世界と出合わせる最適な教科であることを確認した後、具体的な、まるで目の前に風景が浮かぶような描写からある地方を詳述し、地形や河川の様子、気候、植生から次第に人々の生活に近づいていき、その土地で暮らす人々の工夫や苦労の歴史を学ぶことを米どころ新潟県のある地方の例で実際に体験しました。

「物理」では教室を黒い紙で覆いつくした手作りの暗室の中で、神田昌実(横浜シュタイナー学園)による、6年生から8年生までの光学の授業について、実験を交えて学びました。「実験って、こんなにワクワクするものなのですね。」と生徒になりきったような笑顔の受講者の姿が印象的でした。

午後は4つの芸術的科目「音楽」「黒板画」「水彩」「言語造形」と体育的科目「ボートマ体操」の中からひとつ選択できました。

日本ではまだなじみの薄い「ボートマ体操」は角野友子(横浜シュタイナー学園)が指導しました。

締めくくりの会ではボートマを選択した受講者が円周に立ち、リズミカルに美しく両腕を前後左右に広げながら動く、オイリュトミーとはまた一味違った身体芸術を披露してくれました。

同じく発表の時間に言語造形を選択した受講者たちは(講師 根岸初子:シュタイナー学園)、芥川龍之介の「蜘蛛の糸」の一節を3つのチームに分かれて朗誦しました。それぞれが創意工夫を凝らしていましたが、何に留意して語るのかによって、こうも印象が違って聞こえるのか、と、これもまたノートに書き記すことのできない経験をしたことと思います。

こうして猛暑の中、熱心な学び手と講師との共同作業の成果が二日目に分かち合われたあと、今期で「基礎コース」「学びのコース」を修了した受講者への修了証の授与がありました。さらに今年は嬉しいことに、「専科実習コース」から三人の修了者があったことが報告され、全員から温かい拍手で祝われました。

連携型教員養成講座-夏の講座2025-はこうして盛会のうちに幕を閉じました。会の終わりには、朝の会で伏見あかね(横浜シュタイナー学園音楽専科)の指導の下、練習していた“Da Pacem Domine”を4部で輪唱しました。80回目の終戦記念日に開催された夏の講座にふさわしい平和への祈りと隣人愛に溢れた調和のある響きが、日本のとあるシュタイナー学校の空間に厳かに響き渡ったことも、ノートに記すことはできないでしょう。

各自がそれぞれの使命を担って働くその場所で、この二日間の、文字の記録では残しえない何か内なる力につながるものが働くことを、心から願っています。

文責:長井麻美(横浜シュタイナー学園)